尊厳死法制化に反対する医師は何を主張してきたのか|緩和ケア医・新城拓也氏の「終末期は診断できない」という論理

- リップディー(RiP:D)

- 1 日前

- 読了時間: 12分

【尊厳死法制化に反対する医師は何を主張してきたのか|緩和ケア医・新城拓也の「終末期は診断できない」という論理】

🎧音声による動画解説

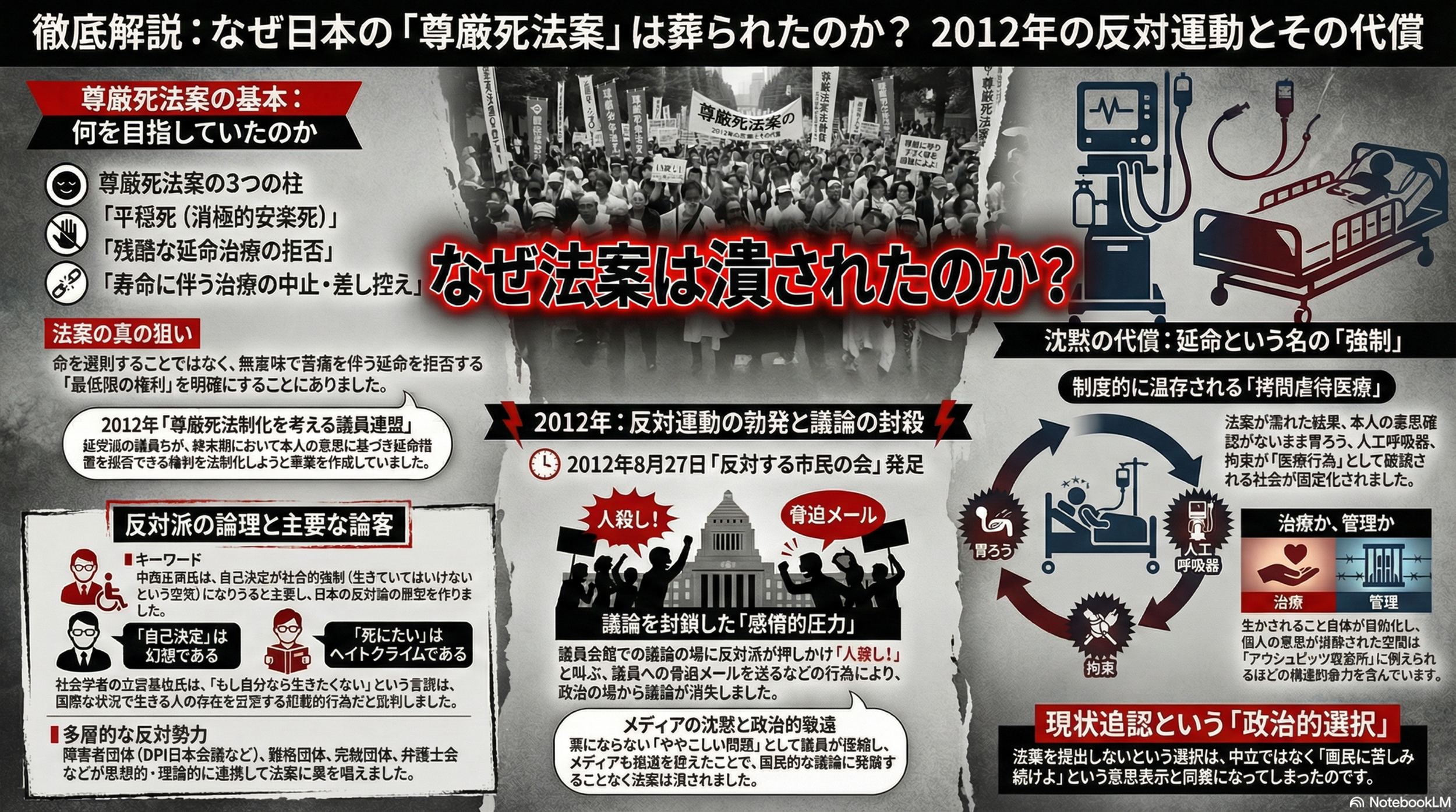

要約図(自由使用可)

尊厳死法制化を否定する緩和ケア医の論理|新城拓也氏の主張とその問題点

「尊厳死の法制化を認めない市民の会」発足集会と緩和ケア医『新城 拓也』氏(尊厳死 法制化 反対 医師)

2012年8月27日、「尊厳死の法制化を認めない市民の会」は発足集会を開催しました。

この集会は、2012年に国会提出が検討されていた尊厳死法案に対し、市民・医療者・障害者運動などが横断的に異議を唱えた象徴的な場でもありました。

もちろん、尊厳死や安楽死を反対する集団の一角には

衆議院ゼロ議席となった、社民党党首、福島 瑞穂(そして、その周縁集団)がいるのは、お約束の展開です。

会の様子は、こちらで説明しています。

この場において、反対の立場から発言していた医師の一人が、緩和ケア医である

『新城拓也』氏です。

新城氏は当時から現在に至るまで、尊厳死・安楽死に対して一貫した否定的立場を取り続けており、その言説は、単なる個人の意見にとどまらず、日本の緩和ケア医療が共有してきた価値観や思考様式を、極めて端的に示しているものといえます。

本稿では、まず2012年の尊厳死法案に対する新城医師の主張を、可能な限り正確に整理します。

その上で、その論理構造を検討することを通じて、

・日本の緩和ケアがどのような前提に立ち、

・何を問題視し、

・そして何を制度的に放置してきたのか

を明らかにしていきます。

1.新城拓也医師の主張の核心|「終末期は診断できない」という反対論(尊厳死 法制化 反対 医師)

まず、2012年の尊厳死法案に反対した彼の主張を簡潔に整理します。

彼の反対論の中核は、次の一点に集約されるでしょう。

「医師は終末期を科学的に診断できない。ゆえに、

終末期を前提とする尊厳死法案は危険である」

この主張は、以下の論点によって補強されています。

尊厳死法案はなぜ危険だとされるのか|予後予測と医師の主観性

① 予後予測には本質的な不確実性があり、医学的に見ても、精度をもって見通せるのはおおむね30日程度に限られるとされています。

② 終末期か否かの判断は、客観的な医学データのみで完結するものではなく、医師個人の経験や記憶、主観的判断に大きく左右されると指摘しています。

「この患者は最終的に亡くなる運命だった」と言えるのは、

亡くなった“あと”になってからであり、

治療の途中段階でそれを確定的に判断することはできない、

と意見を繰り返し主張しています。

③ したがって、尊厳死法案は

・医師の価値判断による命の選別

・優生思想的な「慈悲殺(mercy killing)」

へと転落する危険性を内包している、と(飛躍的に)結論づけています。

(※なぜ一気呵責に“優生思想”に関係させるのか…支離滅裂ですが、そういう主張です)

川口 有美子:尊厳死の法制化は高齢者や障害者などの弱者差別

(そんな身体では死んだほうがまし)を助長する傾向にある。

⇧

新城拓也:尊厳死の核心をついています。

医師の自分の理想の死に方を体現するために、尊厳死を語るのはやめてください。

ただひたすらに患者に優しく、彼らの希望を処方し続けてください。

(でも、どんなに壮絶な苦痛があっても尊厳死も安楽死も認めないよ)

(その希望は間違っているから)

(オレ、新城医師の理想の死に方に、他の医師も従うべき!)

(※分析者には、この主張がこのような含意を持つように読めます)

死に方は彼らが決めますからひたすら聞き続けてください。

免責や裁判、職を失う不安を打ち消すためにこの法案を支持するのは間違いです。

底流する優生思想、「こんな状態で生きているなら死んだ方がまし」という思想が、50~80代の方々がよく口にされる死生観のようです。

(※50~80代の患者に「お前らの考え方は間違い」と言ってのけ、

朝日新聞ばりの上から目線での投稿が多いのが特徴です。)

しかしその心の中には要、不要の強い信念や、優生思想が見え隠れします。

本来病気は人生の中で避けられない事態です。

病気を通じて学ぶ人生の課題を忌避したいという考えが医療を変質しているのです。

※「病気を通じて学ぶ人生の課題を忌避したい」

“病”から結果的に得られる学びはあるかもしれないですが、それを前提・目的のように語るのは、押しつけがましく感じる人が大半でしょう。

むしろ、こんなになっても生きている意味ないでしょ?の優勢思想が蘇生しているんです。

安楽死否定へと連なる論理|緩和ケア万能論の前提

④ そして、この議論は、安楽死制度そのものへの否定へと繋がっていきます。

「生きる権利と、苦しまない権利を十分に保障し、緩和ケアを徹底すれば、

『死なせてほしい』という訴えの多くは、適切なケアによって変化する。

したがって、安楽死を“最後の手段”として位置づけること自体が誤りである。」

「生きる権利をきちんと保障してこそ、死ぬ権利がある」

「生きる権利、苦しまない権利が軽視されている」

緩和ケアを徹底することで「死なせてほしい」という訴えが減る/変わる

安楽死は苦痛からの最後の手段ではない

「死なせてほしい」は信頼関係の証だが、適切なケアで生きる方向に変わることが多い。変わらない患者もいるけど、それは自殺でOK(※このように読める、という意味です:後述)

私は充実した緩和ケアをきちんと実行できれば、

苦痛から逃れる最後の手段として安楽死を考えないのではないかと思っています。

安楽死は、苦痛から逃れる最後の手段ではない

(BuzzFeed Japan)- Yahoo!JAPAN共同企画

…「安楽死が合法の国でおこっていること」(ちくま新書、2023)の作者、児玉真美さんと1時間話した。1年ごとに知識をアップデートしています。

社会保障制度の弱い日本で安楽死の導入は拙速だなと考えています。

※安楽死 反体勢力については、こちらから

一見すると、新城拓也氏の主張は、医療の不確実性を正面から引き受け、拙速な制度化に歯止めをかけようとする点で、きわめて慎重かつ倫理的配慮に富んだ立場であるように見えます。

とりわけ、終末期診断の不確実性や、医師の主観的判断が生命の帰趨を左右しかねない危険性を強調する姿勢は、医療権限の濫用を警戒するものとして、一定の説得力を有しています。

また、「生きる権利」や「苦しまない権利」を優先し、緩和ケアの充実によって患者の訴えが変化し得るとする議論は、医療の責務を安易に放棄しないという意味において、倫理的に高い理想を掲げているようにも受け取られます。

このため、これらの主張は、人命尊重を基調とする慎重論として、多くの人に直感的な納得感を与えるものではあります。

しかしながら、こうした一見周到に構築された論理の内部には、前提の置き方そのものに由来する、看過できない決定的な誤りが含まれています。

その誤りは、単なる制度設計上の欠点にとどまらず、「不確実性」を理由として、特定の選択肢そのものを原理的に排除してしまう思考構造に関わる問題であり、

結果として患者の自己決定を不当に狭めてしまう危険性を孕んでいます。

2.反論の要点|「終末期を診断できない」ことは制度否定の理由にならない

新城氏の議論が破綻している理由は明確です。

「終末期を完全に診断できない」ことと、

「終末期医療を制度化してはならない」ことの間には、

論理的な必然性が存在しません。

むしろ逆に、

終末期を制度化しなかったことこそが、日本において

「世界的には虐待とされる延命治療」

を野放しにしてきた結果につながっています。

3.反論 ① 「終末期は診断できない」――だからこそ法制化すべき

Ⅰ.医学が不確実であることは、制度否定の理由にはならない

新城医師は繰り返し、

「終末期の診断は占いの域を出ない」

と述べています。

しかし、これは

医学という営みそのものを

否定することに等しい

と言えます。そもそも

・がんの進行予測

・認知症の予後

・心不全や呼吸疾患の重症化

・治療効果や副作用の見込みなど

これらはいずれも確率的判断であり、

100%の確実性は存在しません。

それでも医学は、

・様々な評価法

・ガイドライン

・継続的な再評価

・記録と検証

といった仕組みによって制度として運用されています。

⇒ 不確実性は、制度を否定する理由ではなく、

制度設計を必要とする理由です。

Ⅱ.「占い」だとされるのに、なぜ延命治療だけが正当化されるのか

新城医師の論理における最大の矛盾は、ここにあります。

彼は次のように述べています。

・終末期と判断するのは危険である

・それは医師側の価値判断によるもの

・命の線引きになる

という点です。

しかし現実には、日本では、

・人工呼吸器の装着

・胃瘻や経管栄養

・透析や昇圧剤などを用いた集中治療

といった強力な「生存延長の判断」が、

同じ不確実な予測のもとで日常的に

行われています。

ここで問われるべきは、次の点です。

なぜ「死に近い判断」は価値判断とされ、

「生を無期限に延ばす判断(延命治療)」は価値判断と見なされないのでしょうか。

これは論理的に成立しません。

⇒ 延命治療こそが、「この命は延ばす価値がある」という

価値判断にほかなりません。

4.反論 ② なぜ延命治療だけが正当化されるのか|日本の終末期医療の構造的偏り

新城医師は、

「今行っている治療が延命か過剰かは、

事後的にしか分からない」

という主張を展開しています。

しかし、この指摘は尊厳死を否定する根拠にはなりません。

なぜなら、

延命治療も、抗がん治療の中止も、透析や昇圧剤などを用いた集中治療も、

すべて事後的にしか評価できない医療行為

だからです。それにもかかわらず、日本では、

「やめる判断」だけが極端に忌避され、

「続ける判断」は無批判に正当化されています。

⇒ これは医学的に合理的だから起きているのではなく、

「やめることを避け、続けることを選びがち」という

日本の医療文化や制度の偏りによって生じている問題です。

5.反論 ③「医師による殺人」論の問題点|尊厳死と自己決定のすり替え

新城医師は、尊厳死法案が

医師による命の選別・慈悲殺・殺人に近い状況

を生むと強く警告しています。

しかし、尊厳死制度が問題にしているのは、「誰を殺すか」ではありません。

問題にしているのは、回復不能な状況にある患者が、自らの治療方針について

どこまで意思を反映できるのか、という点です。

治療の差し控えや中止をすべて「殺人」とみなすなら、

現在の医療現場で日常的に行われている判断の多くも、同様に否定されなければなりません。

ここには、議論の前提をすり替えることで、制度的議論を封じてしまう構造があります。

6.反論 ④「尊厳は生に宿る」という理念が覆い隠す制度不在の現実

新城医師は、

「尊厳は死の瞬間にあるのではなく、

生きている過程そのものにある」

と述べています。

しかしながら「尊厳は生に宿る」という言葉は、

制度が整っていない日本の終末期医療の現実を、

きれいな理念で

覆い隠してしまっています。

この言葉自体に異論はありません。

しかし、その言葉が

現実の制度不在を正当化する

免罪符として用いられるとき、

問題は深刻になります。制度がない現場では、

・患者の意思は曖昧なままにされ

・家族が代理決断を迫られ

・医師は責任を個人で抱え込む

という構造が生まれます。

美しい理念だけでは、現実の苦痛や葛藤は解消されません。

7.まとめ|尊厳死法制化を拒み続けた結果、日本で起きていること

新城医師の反対論は、結果として、日本の終末期医療における制度停滞を正当化する言説の一部として機能してきました。

それは医師の善意と献身を前提に、制度化を拒否する思想でした。

しかしその結果、

・患者の自己決定権は制度的に守られず、

・家族は代理決断の重荷を背負い、

・医師は責任回避に追い込まれ、

・世界では虐待とされる延命医療が温存されてきました。

尊厳死や安楽死は、命を切り捨てる制度ではありません。

意味のない苦痛を、これ以上、強制しないための制度です。

制度を持たないことが中立である時代は、すでに終わっています。

後述|「緩和ケアか自己責任の自殺か」という危険な二択

安楽死をするのなら、緩和ケアを受けてほしい。

もっと言うなら緩和ケアを受けてもやはり自死を望むならそれはもう仕方がない。

「緩和ケアを受けてもなお自死を望むなら、それはもう仕方がない」

この一文が、どれほど危うい含意を持つか、 国民はもっと自覚すべきではないでしょうか。 この言葉によって一気に宙づりにされるのは、

・緩和ケアが実際には効かない苦痛の存在

・それでもなお生き続けることを当然視される義務

・その限界に直面したときの医療の責任の所在 です。

問題は、緩和ケアが万能ではないことを認めながら、 その「先」にあるべきものが、何一つ示されていない点にあります。

本来問われるべきは、

・耐え続けることを拒否する権利はあるのか

・緩和ケアが限界に達したとき、

制度としての別の選択肢は用意されているのか

という問いのはずです。

しかし、それが語られないまま 「それでも自死を望むなら仕方がない」 と切り取られた瞬間、論理は

「あとは本人の自己責任」

「医療はそこから手を引く」

という地点に落ちてしまいます。 意図がどうであれ、帰結として

“見捨て・切り捨て”

が生じる構造になってます。 これは、終末期医療や緩和ケアの倫理として、決して軽く扱ってよい問題ではありません。

「緩和ケアか、自己責任の自殺か」

その二択しか提示しない言説

は、人道的に見て、やはり問題視せざるを得ません。

残念ながら、現在の緩和ケア業界の体質は、こういう考えの元に動いています。

この投稿文と新城医師の証言は、緩和ケア業界の正体と素顔を如実に表れています。

国民の多くが『緩和ケア業界の本性』を知らなくてはいけません。