尊厳死法制化をめぐる反対運動の構造│「尊厳死の法制化を認めない市民の会」の実像│2012年法案未提出の経緯と日本医療への影響

- リップディー(RiP:D)

- 6 日前

- 読了時間: 11分

更新日:3 日前

🎧音声による動画解説

要約図(自由使用可)

尊厳死とは何か――尊厳死法案の基本整理

『尊厳死法案』というのは

・平穏死(消極的安楽死)

・残酷な延命治療はしない

・寿命がゆえの治療の中止・差し控え

それを法的に認可しようというものです。

反対派は、上記の3つを諸々の理由で阻止しようとする人々です。

ご存知ない方は、まずは、こちらをご覧ください。

結局、今でも続く延命治療という医療的な因習

2012年「尊厳死の法制化を認めない市民の会」の発足

(尊厳死 法制化 反対)

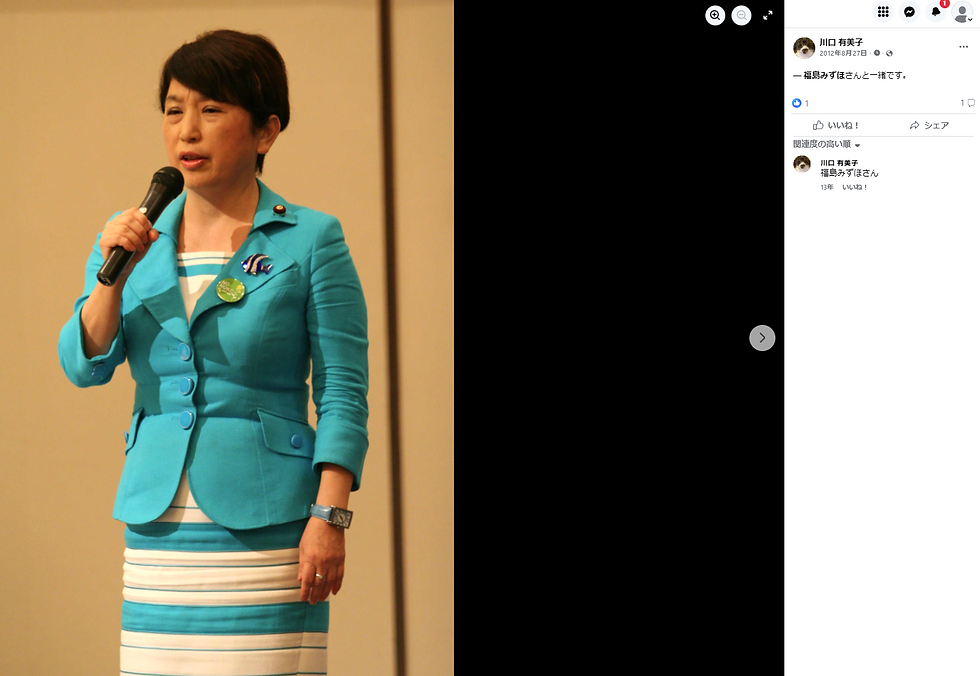

2012年8月27日『尊厳死の法制化を認めない市民の会』が発足集会を行いました。

※この写真は2012年に開催された発足集会の様子です。

日本では、尊厳ある最期をめぐる議論が長年続いてきました。

しかし、2012年に国会で提出が検討されるはずの「尊厳死法案」は、結局成立に至りませんでした。

本稿では、当時の運動の流れ、主要な人物、およびその後の議論の状況を整理し、なぜ議論が進まないのかを考えます。

「尊厳死の法制化を認めない市民の会」とは何か

まず大前提として、「尊厳死の法制化を認めない市民の会」は、2012年8月27日に発足した有志による運動です。

発足の呼びかけでは、「国家が個人の死に関与する尊厳死法制化に反対する」という立場が明確に打ち出されました。

国家による「死の選択」は、多様な人生や状況を一律の法制度で扱うべきではないという主張です。

この会の主な主張は次の通りでした。

・尊厳死法制化は障害者や難病者に不安を与える。

・個人の死に対して国家が介入することに断固反対する。

・法律による一律の対応より、

個別の生死の判断は当事者とケアする人、医療者の関係で決めるべきとの考え。

尊厳死法案はなぜ国会に提出されなかったのか

2012年頃には、超党派の「尊厳死法制化を考える議員連盟」が、終末期医療で本人の意思に基づいて延命措置を拒否できる法案の提出を進めていました。

法案草案では、延命措置を新たに開始しない点や、状況次第で中止を認める内容が議論されました。

しかしこの法案は、その後国会で成立しませんでした。その背景には、以下のような要因があります。

・障害者団体や難病当事者からの強い反対の声がありました。

・この問題が国民的な理解や議論につながらず、議員側の慎重姿勢が強まったこと。

・当時のメディア報道が十分でなく、世論の形成が進まなかったこと。

特定の個人や団体が「法案潰し」を組織的に行ったという確かな情報はありませんが、

反対の声が多層的に存在したことが事実として確認されています。

議論は民主的だったのか――抗議と萎縮の実態

ところが公に議員会館で議論となると、反対派がバーッと入ってきて「人殺し!人殺し!」と封鎖されてしまう。議員には脅迫メールが来る。

少し前向きな発言をしただけでもアウト。

みんな腰が引けちゃって、今この問題に踏み込む議員はゼロです。

子育て支援や年金守りますと違ってこんなややこしい問題、票にならないから。

メディアも関心がなく、いっさい報道しない。

⇩

要約:

・議員会館で尊厳死に関する議論が公に行われようとした際、反対派が多数押しかけた

・会場が「人殺し!人殺し!」という強い言葉で封鎖・占拠される事態が起きた

・尊厳死に前向きな姿勢を示した議員に対し、脅迫的なメールが送られた

・議員が精神的圧力を受け、発言や議論そのものを避けるようになった

・その結果、尊厳死の問題に踏み込む議員が事実上いなくなった

・尊厳死は票につながらない「扱いにくい問題」と認識され、政治的優先順位が下げられた

・メディアがこの問題をほとんど報道せず、社会的議論が広がらなかった

尊厳死の議論が進まないのは、

・障害者団体

・難病団体

・宗教団体

・弁護士会など

の反対があるからです。

尊厳死反対運動を支えた主要人物と思想

「尊厳死の法制化を認めない市民の会」は、呼びかけ人のメッセージを発信する形で始まりました。

発足集会の様子

主な呼びかけ人には、次のような人物が含まれています(左側から):

・中西正司 — DPI(障害者インターナショナル)日本会議理事:

障害当事者の視点から、尊厳死法制化への不安を訴える。

「尊厳死法案つぶし」の理論的・運動的中核

「自己決定=社会的強制になりうる」というフレームを日本に定着させた人物

国会議員・メディア・学者への影響が極めて大きい

以後10年以上、日本の反対論の“原型”はほぼ彼の言語を踏襲

キーワード

「死の自己決定は幻想」

「生存の権利の侵害」

「優生思想の再来」

・平川克美 — 経営者・文筆家:平川克美 - Wikipedia

哲学的・社会的な立場から、法制化そのものに懐疑的な論を展開。

・川口有美子 — 難病患者会関係:イベント主催者

また、同趣旨の問題意識は外部の研究者や思想家などにも広がり、

2012年には関連シンポジウムやオピニオン記事も複数出されていました。

お約束の展開ですが、社民党党首『福島 瑞穂』議員も参加していました。

彼女は世にいう『しばき隊』という謎の『武闘派集団』を従えています。

『しばき隊』は、公式な政党組織としての結びつきではなく、理念・活動の重なりや個人の関与があるにとどまるとされていますが、

実質は、社民党、日本共産党、立憲民主党の一部支持者・メンバーとの関係性が濃厚と指摘されています。

安楽死のみならず、尊厳死に対しても反対の立場で知られる

緩和ケア医・新城拓也氏も参加していました。

こちらは、いずれ別記事で詳細にレポートします。

だからこそ、近藤誠先生の本も医療の否定本も尊厳死も市民から歓迎されるのです。

しかしその心の中には

要、不要の強い信念や、優生思想が見え隠れします。

本来病気は人生の中で避けられない事態です。

病気を通じて学ぶ人生の課題を忌避したい

という考えが医療を変質しているのです。

⇧

人は病気を望んで学ぶのではなく、避けられない病気の中で結果的に何かを学ぶだけです。病気を忌避するのは、人間の自己保存本能として当然の心理です。

それを否定することは、苦しみを美徳化し、当事者の意思と尊厳を無視する行為にほかなりません。

学びは結果であって、苦痛を正当化する理由にはなりません。

反対論の理論的中核と論客たちの影響

「潰した」と表現されることもあるこの議論の過程には、思想的に尊厳死法制化に強い疑念を呈した論客たちがいました。彼らの著述や発言は、その後の議論の土台として影響力を持ちました。

・児玉真美

著述家として、『死の自己決定権のゆくえ』などで、尊厳死や安楽死、治療中止といったテーマに対して慎重・批判的な立場を示してきました。

彼女の主張は、単なる倫理論ではなく、

制度設計や社会全体への影響を深く考える視点を提供

しています。これは2012年前後の議論でも一定の影響力を持っていました。

彼女の活動は、あくまで書籍・執筆による議論喚起が中心です。

彼女の本は国内の安楽死・尊厳死議論の中で反対・慎重派の立場を

表明し続けてきたメディア的な存在、

また反対派の論的支援者として位置づけられ重要な存在です。。

彼女は直接的に、安楽死反対派の拠点(DPI日本会議、JCILなど)と関係してないように見えますが、連絡を取り合い共闘関係にあるのは確かな事実です(JCIL関係者のX投稿文から用意に推察できます)。

参考:

「安楽死」を「尊厳死」という表現に置き換えても、十分に意味が通じる組織図です。

・立岩 真也 — 社会学者・評論家(賛同人)

・反対運動の理論的ラスボス的存在だった(故人)

・感情ではなく、概念・哲学・制度論で反対を構築

・障害学・生命倫理分野での圧倒的存在。反対派知識人の「教科書」。今でも影響があるレジェンド

・安楽死を「不要」「誤り」とするのではなく→ 「論理的に成立しない制度」として解体

―(今回の事件(※ALS患者嘱託殺人)で、ネット上には

「自分だったら生きたいと思わない」

「もし私なら死にたい」

といった匿名投稿が目立つ。

安楽死の制度化を求める動きと無縁ではないように思う。

立岩 :こうした言葉を発する人は、「自分のことを言っているだけで、他人を非難しているわけではない」と思っているかもしれないが、それは違う。

もはやヘイトクライムと言っていい。

困難な状況で生きている人に対して、「わたしはあなたの状態が死ぬほどイヤです」というのは、相当強い否定だ。

例えば、なんでもいいですよ、「私がもし黒人として生まれたら、生きていられない、死んじゃう」とかね。

相手の属性・状態を、命という非常に重いものと比較して、

それに劣ると指摘するのは犯罪的だ。

⇩

立岩真也氏は、

「自分なら死にたい」といった安楽死を肯定する言説について、

それは個人の感想ではなく、困難な状況で生きる人の存在そのものを否定する行為であり、

ヘイトクライムに等しい、犯罪的な言動だと厳しく告発しています。

尊厳死法案が見送られた結果――続く延命治療の現実

2012年に尊厳死法案が国会に提出されず、議論そのものが封じられた結果、日本の医療現場に何が残ったのでしょうか。

それは「慎重さ」でも「命の尊重」でもありません。

意思に反した延命治療が、制度的に温存され続ける社会です。

回復の見込みがなく、本人の意思確認もなされないまま、胃ろう、人工呼吸器、点滴、拘束が“医療行為”の名の下に継続される。

苦痛を訴える声は「仕方がない」「家族のため」「法的に安全だから」と無視される。

これはもはや治療ではありません。

延命治療=拷問虐待医療本人の尊厳や意思を奪い、苦痛のみを長期化させる行為が、「善意」「医療」「安全配慮」という言葉で正当化されているのです。

さらに言えば、ここには構造的な暴力があります。個人の意思は排除され、逃げ場はなく、生きることを強制される空間で、ただ身体だけが管理される。

この構図は、「アウシュBッツ収容所医療」という言葉を連想させます。もちろん歴史的事実と同一視するものではありません。しかし、

・本人の意思は考慮されない

・生かされること自体が目的化する

・苦痛が問題視されない

・拒否する権利が制度上存在しない

――この共通点を直視せずに済ませることはできないはずです。

尊厳死法案が提出されなかったという「政治的選択」は、結果として、

延命という名の強制を放置する社会

を固定化しました。

それは中立でも保留でもなく、「苦しみ続けよ」という現状追認の意思表示だったのです。

私たちが今、問うべき尊厳死と社会の責任

この問題で本当に大切なのは、「尊厳死法案が通ったか、通らなかったか」という単純な勝敗の話ではありません。問われているのは、私たちの社会が

生と死にどう向き合うのか

という、より根源的な姿勢です。

尊厳死をめぐる議論は、決して一部の患者や、家族だけの問題ではありません。

誰もが病や老いに直面しうる以上、それは社会全体の問題であり、私たち一人ひとりの問題でもあります。

ここで改めて、いくつかの問いを立てる必要があります。

・法律をつくることは、本当に当事者の幸せにつながるのか。

・国家や社会が、人の「死」に関与することの意味はどこにあるのか。

・医療現場、家族、そして当事者のあいだで、どのような対話や合意形成が可能なのか。

これらの問いに、すぐに唯一の正解が出るわけではありません。しかし、問いそのものを封じてしまうことは、問題の解決には決してつながりません。

これまで尊厳死法制化に反対してきた人々の主張にも、一定の論理や背景があります。重要なのは、それらを「敵」として退けることではなく、

社会全体で共有し、理解した上で議論すること

です。

感情的な罵声や沈黙ではなく、開かれた場で、丁寧に、そして継続的に語り合うこと。

それこそが、尊厳死をめぐる議論を前に進めるために、今、私たちに求められている姿勢ではないでしょうか。

まとめ:尊厳死法制化をめぐる沈黙の代償

2012年、尊厳死法案は国会に提出されず、議論そのものが止まりました。

その結果、日本では今も、本人の意思が十分に尊重されないまま延命治療が続いています。

尊厳死法案が目指していたのは、命を選別することではなく、

無意味で苦痛を伴う延命を拒否する

最低限の権利を明確にすること

でした。それすら制度として認められなかった現実は、重く受け止める必要があります。

尊厳死をめぐる問題は、賛成か反対かの対立ではありません。

誰の声が聞かれ、誰の苦しみが無視されてきたのかを、私たちは改めて問い直すべきです。

沈黙によって維持されてきた医療のあり方を見直すこと。

それが、尊厳ある最期を考えるための第一歩だと考えます。