持続的深い鎮静は患者の安らかな最期を保証しない│緩和ケアと「間接的安楽死」の限界を問う

- リップディー(RiP:D)

- 2025年9月30日

- 読了時間: 10分

更新日:1月2日

🎧音声による動画解説

『緩和ケアには限界がある』という記事を以前投稿しました。

また、その緩和ケアにおける一つの手段(最期の手段)、『持続的な深い鎮静(持続鎮静)』と同義である

『間接的安楽死』についても解説しました。

本稿では、改めて『間接的安楽死』=『持続鎮静』にも限界がある…いえ、むしろ時に、残酷な概念であることを強調して解説しておこうと思います。

Ⅰ.緩和ケアの限界(復習)

緩和ケアとは何か――終末期医療における本来の役割

まず少しだけ“緩和ケア“について振り返っておきます。

日本における安楽死議論では、緩和ケア医療の側からしばしば

「緩和ケアを知っていれば…」

「緩和ケアがあれば苦痛はとれる」

「生きるための緩和ケア!」

「緩和ケアがあるから安楽死はいらない」

「スイスで自殺しなくても日本で大丈夫だよ~」

しかし、この言説は一見すると人道的であるように見えながら、緩和ケア(および持続鎮静)の実態と限界を正確に反映していないと説明しました。

それらの、ある種の“プロパガンダ”は、制度的欠陥と倫理的問題を隠蔽する機能を果たしてきたと言えます。

いわゆる「緩和ケア万能論」ですが、このような言説には甚大なる問題性をはらんでおり、また緩和ケア医界の不誠実さを物語っています。

もちろん緩和ケア自体は、終末期における苦痛を軽減するための重要な医療分野であるのは言うまでもありません。

しかし、その本質は「苦痛の軽減」であり、「苦痛の完全な消失」ではないという事実です。

緩和ケアには限界があるとされる理由

終末期の苦痛は、身体的疼痛だけでなく、精神的苦痛、社会的孤立、尊厳の喪失、死への恐怖といった実存的な的苦痛を含みます。

これらは、薬物治療や支持的ケアによっても、なお残存する場合が少なくないどころか、今後の近未来を見据えれば、そのような事象は増加の一途を辿ります。

この事実を直視するならば、「緩和ケアがあるから、誰も苦しまない」という前提自体が、医学的にも倫理的にも成立しないことは明らかなことです。

Ⅱ.日本では持続的深い鎮静が容易に実施されない現実

理論上、持続的深い鎮静(間接的安楽死、持続鎮静)は、

「他のあらゆる緩和的介入を尽くしても、なお耐え難い苦痛が残存する場合に選択される最終手段」と位置づけられています。

簡単に言えば、「痛みを緩和できない状態に陥って、もう“お手上げ状態”だ」という状況になって実施されます。

持続的深い鎮静(持続鎮静)とは何か

実際、欧州緩和ケア学会(EAPC)や各国のガイドラインにおいても、持続鎮静は明確な適応条件と慎重な判断過程を前提とした例外的医療行為として整理されています。

しかし、日本の臨床現場においては、以下の点が全国的に統一されていません。

・鎮静を開始すべき時期

・適応となる苦痛の範囲

・「死期が迫っている」と判断する基準

このような基準の不統一は、日本特有の問題です。

鎮静特約、開始基準も重要だと思います。

苦しみ抜いた挙句の死の前日にようやくとかだと救われません

そもそも「鎮静は死期を早めない」が正なら患者希望のタイミングで鎮静してくれてもよいですよね。苦痛をとるための医療処置なんだから医師の倫理にも反しないはず

矛盾と欺瞞に満ちた世界です

各病院、使用できる薬剤や機器、鎮静開始基準を開示してほしい。もしくはある程度サービスを均質化してほしい

現状は情報がなさすぎて選べる状況にない、というかむしろ選ぶな(おとなしく紹介先に行け)と言われているように思う。

この状況で迎える終末期が怖い。

たとえばフランスやベルギーでは、持続鎮静に関して法的根拠と全国共通の運用指針が存在し、医師は個人の裁量だけでなく制度に基づいて判断します。

一方、日本では、持続鎮静の実施可否が、医師個人の価値観、経験、そして心理的恐怖に大きく依存しています。

「緩和ケアは、あくまで痛みの緩和のみが仕事」

「安楽死などやりたくない」

「法的責任を問われかねない事はやらない」

「鎮静は出来ればやりたくない」

こうした不安は、世界的に見ても日本で特に強く、結果として持続鎮静は先送りされがちです。

患者が明確に耐え難い苦痛を訴えても、

「まだ早いですよ」

「もう少し様子を見ましょう」

と判断され、実際に鎮静が開始されるのは、

衰弱が極度に進行し

死が目前に迫った段階になって

初めて実施されます。

このような臨床現実を踏まえずに、

「鎮静があるから大丈夫だ」

「スイスに行く必要はない」

と語ることは、国際的な終末期医療の実態とも、日本の現場の実情とも

著しく乖離しています。

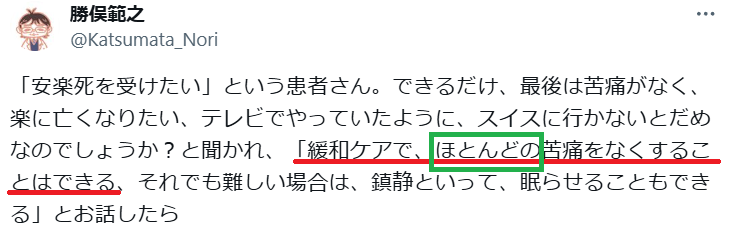

※「テレビでやっていた」の、文章部分は、あの安楽死ドキュメンタリー番組の放送直後のもの(後述)。この類の発言は医師体質を有した者の典型になります。

「安楽死を受けたい」という患者さん。できるだけ、最後は苦痛がなく、楽に亡くなりたい、テレビでやっていたように、スイスに行かないとだめなのでしょうか?と聞かれ、「緩和ケアで、ほとんどの苦痛をなくすることはできる、それでも難しい場合は、鎮静といって、眠らせることもでき」とお話したら

「まったく知りませんでした。緩和ケアは、何もしないところと思っていました。それなら緩和ケアを受けたい」と言われました。一般には、緩和ケアが何をしているのか、あまり知られていないのですね。

「ほとんどの」

がキーワードです。

実はただの“隠れクリスチャン”である倫理学者や、同じく緩和ケア界の上層部が、

「ほとんどの」という言い回しを口癖のように使用してきます。

“緩和ケアの限界”の記事でも申し上げましたが、

“ほとんど”……に入らなかった患者は約20%も存在します。

そして、更に良くないことに

その事実を十分に知っているにも関わらず!

「緩和ケアを知っていれば…」

「緩和ケアがあれば苦痛はとれる」

「生きるための緩和ケア!」

「緩和ケアがあるから安楽死はいらない」

「スイスで自殺しなくても日本で大丈夫だよ~」

という主張を繰り返し、国民に“プロパガンダ”している実態です。

なぜ、こんな嘘や誤魔化しを

正々堂々と発言するのか?

不思議に思うかもしれませんが、これは社会の闇にも繋がる話なので、安楽死反対派の特性を説明する項目で紹介していきます。

(“闇”の話以前に、まぁ、だいたい医師はこんなもんですが…)

Ⅲ.持続的深い鎮静が患者の安らかな最期を保証しない理由

さらに重要なのは、仮に持続鎮静が実施されたとしても、それが患者の安らかな最期を保証するわけではないという点です。

いわゆる持続鎮静は、「尊厳ある最期」を自動的にもたらす医療行為ではありません。

この点については、鎮静を積極的に位置づけている欧州諸国の倫理議論においても、繰り返し指摘されています。

1.自己決定の喪失

鎮静は患者の意識を奪います。

その結果、最期の意思表示、自己表現、家族との対話は不可能となります。

これは、「自らの意識のもとで最期を迎える権利」を事実上奪う行為です。

国際的にも、持続鎮静は自己決定の放棄を伴う医療行為であることが明確に認識されています。

2.死への誘導との境界の曖昧さ

実務上、持続鎮静は「死に至るまで継続される」運用がなされることが多く、その機能は安楽死と極めて近接します。

そのため、海外ではこの境界について厳密な説明義務や記録義務が課されています。

しかし日本では、鎮静と死との関係について、十分な透明性や説明責任が制度的に確保されているとは言えません。

この曖昧さは、患者にとっても、家族にとっても、重大な不安要因となります。

何しろ積極的安楽死のように厳しい審査もなく、ルールやセーフガードが恣意的です。医療者の胸先三寸で行われる処置です。

以前述べたように犯罪が起こるなら、むしろ既に発生しているはずです。積極的安楽死に過剰に被害妄想を抱く方々は、むしろ医療行為として認可されている持続鎮静(間接的安楽死)に恐怖を覚えるべきです。

最期の自己決定権は、医療者によって奪われ、あなたの命は支配下に置かれています(パターナリズムの極地)。

3.選択肢の欠如

安楽死制度が存在する国では、患者は

・「意識を保ったまま最期を迎える」

・「持続鎮静を選択する」

といった複数の選択肢の中から、自らの価値観に基づいて選ぶことができます。

一方、日本ではその選択肢自体が存在せず、患者は医療者の判断に受動的に委ねられています。

この点において、日本の終末期医療は、自己決定尊重という国際的潮流から大きく取り残されています。

4.世界との明確なギャップ

オランダ、ベルギー、カナダなどの制度化国では、精神科評価、複数医師の同意、厳格な手続きのもとで、患者の意思を中心に据えた終末期医療が実際に運用されています。

これらの国々では、

持続鎮静は安楽死の「代替」ではなく

並列する選択肢の一つ

として位置づけられています。

この国際的現実と比較すると、日本の

「鎮静があるから十分だ」

という主張は、制度的裏付けも実態的根拠も欠いており、説得力を著しく欠いています。

Ⅳ.結論:限界を前提に終末期医療を考える必要性

以上を踏まえると、以下の点は明確です。

・緩和ケアには明確な限界があります

・日本では、その緩和ケアすら十分に提供されていません

・持続的深い鎮静でさえ、患者の安らかな最期を保証しません

それにもかかわらず、

「緩和ケアがあるから安楽死はいらない」

「鎮静があるから海外に行く必要はない」

と語り続けるのであれば、それは事実を直視していないか、あるいは

意図的に隠蔽していると言わざるを得ません。

限界を認めない医療は、患者を守りません。

限界を語らない医療者は、誠実ではありません。

だからこそ、持続鎮静を論じる以前に、安楽死を論じる以前に、

「緩和ケアには限界がある」更には

「持続的な深い鎮静にも限界がある」

という現実を社会全体で共有することが不可欠です。

それなくして、終末期医療における

真に尊厳ある選択の議論が成立することは、決してありません。

Ⅵ.具体的ケースと海外の緩和ケア医の証言

鎮静はよくて安楽死はだめの論理展開がよくわからない

ただ息をしているだけの状態に何らかの意味付けをするのは医療者(または家族)側の論理であって患者にとってその時間は「生きている」と言えるのだろうか

結局、背景には本人不在の意思決定があり高齢者延命治療と大元は同じ

もうね、今までたくさんたくさん頑張ってきたんだよ。どうして最期の最期までこれ効くかな?→だめか→じゃあこれは?→これもだめ…みたいな過程を経ないとダメなの?

それは何のため?

誰のため?

呼吸困難なんて今すぐ楽にしてほしいくらい辛いんだよ。

患者が望んだらすぐに鎮静してください。

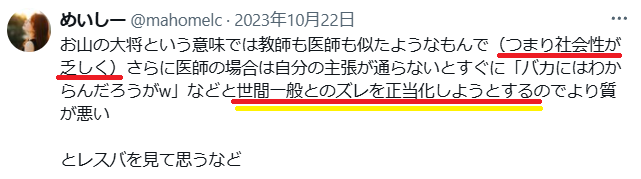

フジテレビ ザ・ノンフィクション

【私のママが決めたこと~命と向き合った家族の記録~】

(女性のXアカウントはこちら ⇒ @mahomelc)

『マユミ』さんのXアカウント名は『めいしー』です。

むふむふチャンネル様提供の動画

イギリス下院委員会の審議での、緩和ケア医の発言

・ジェーン・ニアーキン博士による、終末期の自己決定権とコントロールについて:

「人々はただその選択肢を持っていたいだけです。必ずしもそれを利用するわけではありませんが、安楽死を選択できると知るだけで十分です。それは彼らに擁護、自己決定権、そしてコントロールの喪失を補うコントロールを与えます。」

・ジェーン・ニアーキン博士、緩和医療専門のコンサルタント医師は、素晴らしい指摘をしています:

「まず第一に、死と死にゆく過程は緩和ケアの独占物ではないと思います。」

緩和ケアは万人に適した答えではなく、個人は法的により良い選択肢を持つべきです。

ジェーン・ニアーキン博士

※海外の緩和ケア医の多くは、今や、安楽死を支持するようになっています。

ニアーキン博士が特別という訳ではありません。